什么是治理和去中心化

去中心化是一種分散控制權的結構,參與者是分布式網絡的一部分,該系統旨在最小化信任,同時確保網絡正常運行以實現其目標。

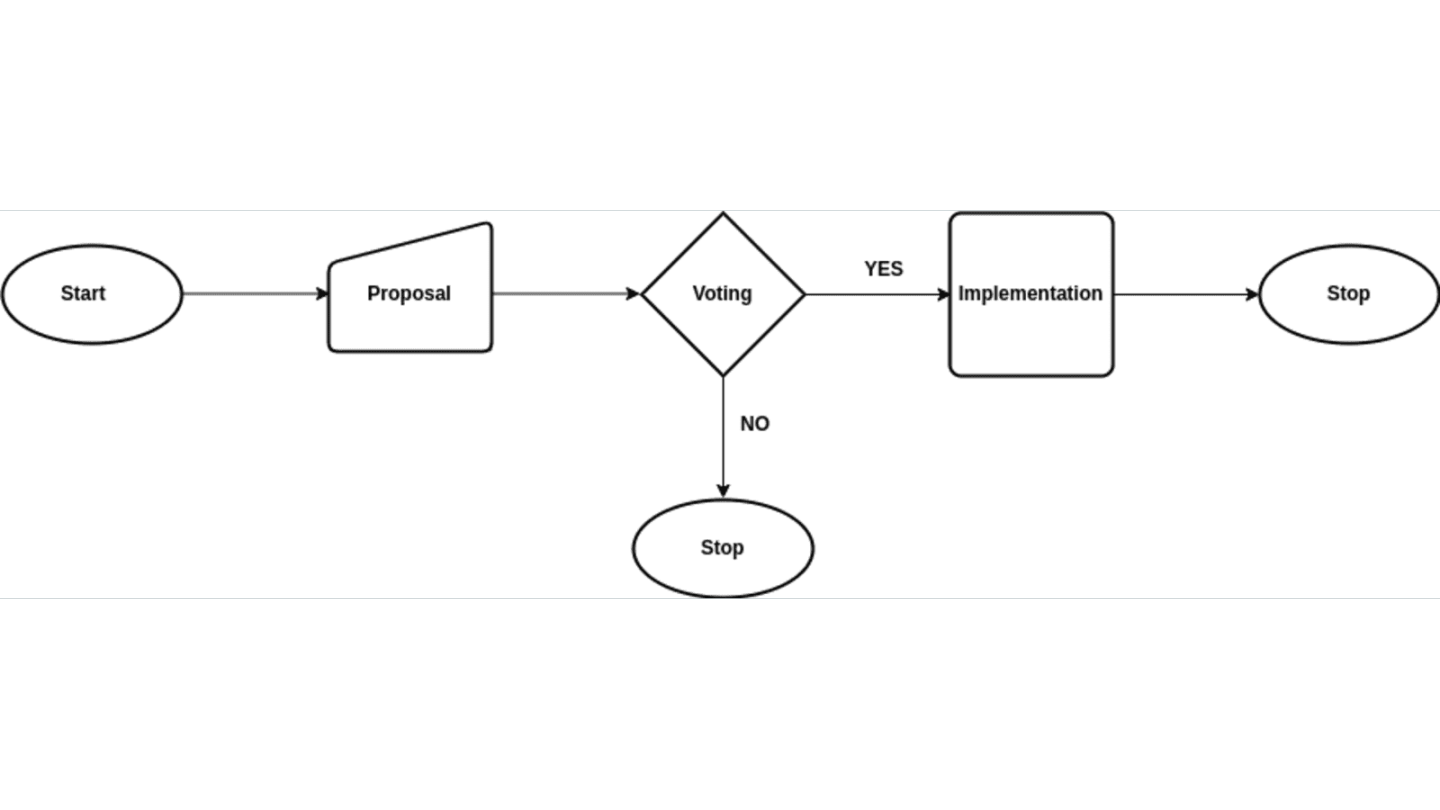

治理是實現去中心化的一種方式,它通過區塊鏈技術來推動決策、運營和協議開發,通常依靠智能合約和參與者持有的代幣來實現。接下來,我們將對比分析 Optimism 及其他 L2(如 Arbitrum、 Starknet 和 ZKsync)的治理方法。

Optimism:兩院制

Optimism 采用非財閥治理系統,防止被單一實體或小群體控制。這意味著代幣持有者并非協議升級、資源分配和創新的唯一決策者。即使積累大量 OP 治理代幣,也無法輕易控制網絡價值,因為 Optimism 采用兩院制架構,其公民屋與代幣屋相互制衡。

Optimism Collective 是一個實驗性的治理團體,治理細則會不斷迭代,因為他們認為長遠愿景有時可能與短期價值相互沖突。

代幣屋由 OP 治理代幣持有者組成,他們可以直接投票或將投票權委托給信任的代表。公民屋則由在 Optimism 生態中有聲譽的個人組成,公民身份由靈魂綁定的 NFT 授予,不可轉讓。公民屋采用一人一票制,推動了民主進程。

代幣屋主要負責協議升級和項目激勵投票,而公民屋主要管理 Retro Funding(追溯性公共物品資助),確保協議追求長期目標,防止被特定實體控制。兩院相互制衡,一院的核心職責可以被另一院否決。

Arbitrum:DAO、委托和質押模式

Arbitrum 由 Arbitrum DAO 治理, 該 DAO 由 $ARB 代幣持有者組成,他們可以提議并投票決定網絡技術變更。代幣持有者可直接參與治理,也可委托代表。Arbitrum DAO 最近通過了一項提案,引入 $ARB 代幣質押,將其從純治理代幣轉變為雙重功能代幣。未來,Arbitrum 的治理將基于質押 ARB 代幣($stARB)。這一變化旨在增加 $ARB 的價值和提高治理參與度。

Arbitrum 希望提高治理參與度,因為目前只有約 10% 的 $ARB 流通量用于治理。Arbitrum DAO 通過智能合約實現,負責管理內置的財庫系統。它還設有安全委員會,可在緊急情況下快速升級協議。安全委員會是治理結構的關鍵部分,負責在這些關鍵情況下做出決策,成員由 Arbitrum DAO 選舉產生。Arbitrum 的治理結構是偏向財閥制的,因為 $ARB 代幣持有者是系統的主要決策者。

Starknet:雙重功能代幣和虛擬治理

Starknet 的治理機制獨具特色。它的基礎代幣 STRK 不直接用于治理,而是作為網絡費用支付代幣。要參與治理,需要將 STRK 包裝成 vSTRK。只有 vSTRK 可以用于提案投票或委托投票權。

vSTRK 可以解包回 STRK,但每次操作都會產生 gas 費。Starknet 采用「漸進式治理」,逐步推進去中心化。它設有多個實體和委員會來引導協議發展,包括 Starknet 治理委員會、建設者委員會和 Starknet 基金會。

ZKsync:三權分立

ZKsync 的治理方法基于三個基本原則:彈性、分布式和使命一致性。它確保沒有單一實體可以完全控制協議,促進長期穩定性和社區自治。該系統是去中心化的,決策分布在三個機構:代幣持有者大會、安全委員會和監護人。

代幣持有者大會由代幣持有者和代表組成,負責提議和投票決定協議變更。

安全委員會監督技術升級,并有權處理安全風險。

監護人確保所有提案與 ZKsync 的核心價值觀一致,可否決不當決策。這種分層治理結構創造了制衡機制,提高了透明度、安全性和與 ZKsync 使命的一致性。

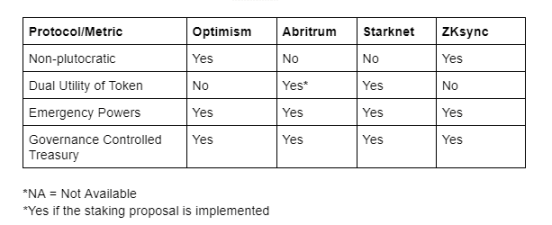

治理比較總結

上表顯示,Optimism、Arbitrum、ZKsync 和 Starknet 都保留了緊急權力,可以在緊急情況下繞過治理程序實施變更,這些緊急權力存在于協議的安全委員會中。同樣,它們都有由治理程序控制的財庫。Optimism 和 ZKsync 具有非財閥制的治理結構,弱化了經濟權力的影響。

僅僅擁有更多治理代幣并不會導致過大的影響力。Starknet 有一個雙重功能的代幣。如果實施質押提案,Arbitrum 的治理代幣可能很快也會在投票之外兼具功能性。Optimism 和 ZKsync 的治理代幣目前仍然是純治理代幣。

結論

本文探討了四個領先的以太坊 L2 的治理現狀。Optimism 采用兩院制,公民屋與代幣屋互相制衡。Arbitrum 由 Arbitrum DAO 通過 $ARB 代幣持有者領導,偏向財閥制。Starknet 治理也采用財閥制,采用具有雙重功能的治理代幣,但設有多個委員會引導發展。ZKsync 則采用三權分立的治理模式。

雖然它們的去中心化程度各不相同,但所有協議都應努力提高去中心化水平,以防止被惡意行為者審查和控制。還應該進一步削弱安全委員會的緊急權力,并探索通過創新實驗將治理權利下放于社區。